どうもこんにちは! Terryです!

床に塗布する樹脂ワックスは、床材の表面を保護する目的で塗布するものです。

しかし水分をこぼしたままにしたり、アルコールや除光液など溶剤を落としてしまったり、重いモノをひきずってしまうと、ワックスがはがれてしまうことがあります…

部屋のワックスが、全体的にはがれてきている場合やダメージが帯びている場合などは、一部屋分の床のワックスをはがす=ワックス剥離を行い、再びワックスを塗布して保護のための新しい被膜を作るのですが…

部分的にワックスがはがれた場合や、部分的にダメージを帯びた場合は…部分的にワックスをはがして=部分剥離をしてから、ワックスを塗布してワックス被膜を再構築することができます。

今回はワックスをはがす”剥離”と呼ばれる作業の中でも、もっとも気を使う フローリング材の”部分剥離”のやり方について綴っていきます。

ただ…最初に伝えておかないといけない事がありまして…

元々塗られていた樹脂ワックスの種類が把握できないことや、過去にワックスを塗布した人間ではない人間が部分的にワックスを塗ることを考えると…

どうしても、ワックスの仕上がりに光沢差が出てくると思っていてくださいね。

フローリングの目地で区切って養生する!

文字通り、部分的にワックスをはがす作業のため、どこかで区切らなくてはなりません。

見映えを考えると、フローリング材の場合はどうしても部分的に目地で区切ることになりますね。

普段僕が目地を区切るのに使うのが、写真の”マスカークロス”です。

緑の部分がテープになっているのですが、粘着力は強すぎず…といったところですかね。

ただ…塗られているワックス自体が密着不良を起こしている場合や、ワックスが劣化している場合などは、このマスカークロスのテープ部分の粘着で、ワックスがはがれてしまう場合があります…汗

本当は初めてワックスを塗布する前に、ワックスを塗っても大丈夫な床なのかテストをしておくと、床材にワックスが密着不良を起こすのを防ぐことができるんですけどね…

⇒ワックスを塗っても密着不良を起こさない床材か判断する方法はこちら!

フローリングの目地に沿って、マスカークロスを貼っていきます。

マスカークロスで囲った部分のワックスをはがすわけですが、、、

このクロスさせたつなぎ目部分が危険なんですよね…

重なった部分に本当にわずかなすき間ができていると、そこから剥離剤が漏れてしまい、、、

はがれたワックスを直すつもりが、余計な部分までワックスをはがしちゃった…(>_<) となります。。。

そうなってしまうと、、、予定していなかった部分のワックスをさらにはがして直すハメになります…泣

すき間ができないように、しっかり貼り付けましょう!!

もし、マスカークロスのテープ部分の粘着でワックスの皮膜がはがれてしまう恐れがあると思われる時は…

マスキングテープを使う手があります。

目地に沿ってマスキングテープを貼り…

貼ったマスキングテープの上からマスカークロスを貼っていきます。

マスキングテープは粘着力が強くないですし、マスカークロスを直貼りするよりはワックスをはがすリスクが少なくなりますね。

絶対ワックスの皮膜がはがれないという自信がある場合は、たまに養生テープを使う場合もあります…

マスカークロスに比べると粘着力が強いからなのか、重なった部分のすき間に剥離剤が漏れることが少ないように感じます。

フローリング専用の剥離剤を使ってワックスをはがす!

今回はアルカリ性の剥離剤ではなく、中性でゼリー状(ジェル状と言ったほうが適切かも!?)のフローリング専用の剥離剤を使用しました。

店舗や施設などで使われている、化学床である長尺シートやPタイルなどの床では、強アルカリ性の液体の剥離剤を15分ほど置いて、樹脂と金属の結びつきである金属架橋を破壊してワックスをはがすわけです。

しかし木製のフローリング床では、液体を10分も置くと目地から水分を吸収して膨らみや反りの原因になってしまいます。

さらには、紙や木の粉を固めた、5分も水分にさらすことができない商品も存在します。。。

そしてアルカリ性を使うことで、変色のリスクが高まる上に貼り付けているボンドを溶かす恐れ

があるんですよね…

フローリング専用の剥離剤は、水分の吸収を抑えるためにゼリー状で中性です。

ただし効果は、、、ソフトなモノが多いかなぁ…というのが僕の感想です。

ホームセンターで市販されている剥離剤を購入する場合は、裏面のラベルを必ずチェックして、木製床やフローリング床に使用ができるのか確認してから購入してくださいね!

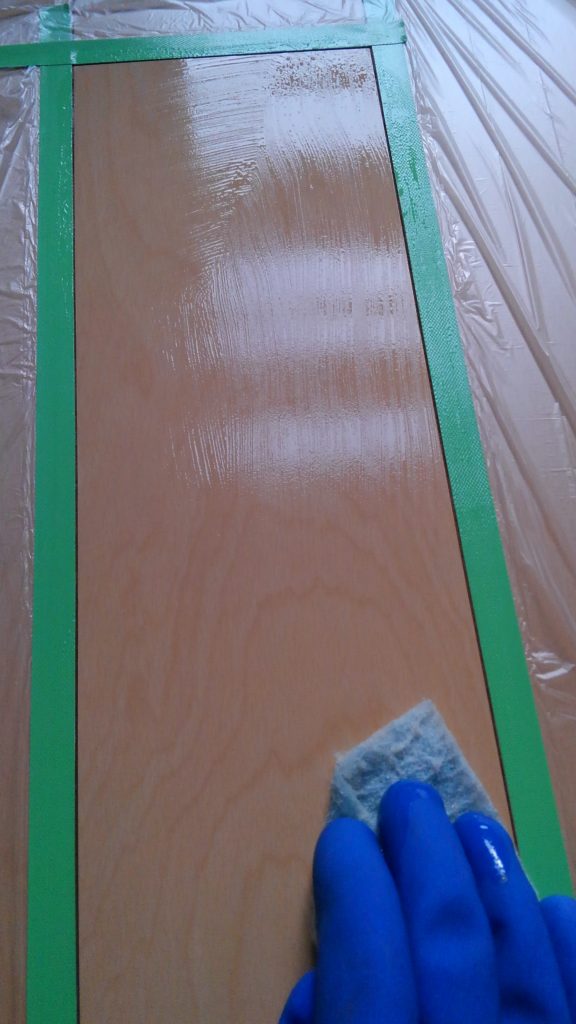

今回は研磨剤が入っていないスポンジを使って、部分的にフローリング用剥離剤を塗布し、10分置いてからそのスポンジでこすりました。

ワックスの層が厚い時は、剥離剤が反応してからプラスチックのヘラを使って粗削りするのも手です。

金属製のヘラは、フローリングの表面を傷つけてしまうリスクが上がるので、使わないのが無難ですね。

研磨剤が入っていないスポンジ”ファブリックシート”で楕円を描くようにこすり、ワックスの皮膜をはがしていきます。

ワックス被膜をはがせたら、濡れたタオルで回収をしましょう。

そのあと、数回水拭きをして乾燥させてください。

乾燥した状態で、まだツヤが残っているのならば…ワックスがはがしきれていないということです。

もう1度、剥離剤を塗ることになります…

完全にワックスをはがしきれていないと、、、ワックスを塗って乾いたあとに残ったワックスが原因でツヤがムラになります…

完全にワックスがはがれたら、養生のマスカークロスをはがしていきます♪

あとは、ワックスを塗って完成だ~!!

樹脂ワックスを部分的に塗る!

あとはワックスを塗るだけ!!!と思いきや、、もう1度目地にマスカークロスを貼っていきます。。。

今回はワックスが、目地をはみ出さないようにするのが目的です。。

もしマスカークロスに剥離剤が残っている状態でワックスを塗布すると、仕上がりが悪くなる恐れがあります。

最悪パウダリングと言って、乾燥したあとに白い粉を吹くような状態になることも考えられます。。。

今回はいつも使っているワックスモップの先端で、僕はワックスを塗りました♪

乾いたタオルで塗ってもらってOKですよ♪

ただし水で濡れたタオルでワックスを塗るのは、、、ワックスが水分で薄くなるのでNGです!

水分で薄くなることで、仕上がりにムラが出たり、ワックスの皮膜自体の性能が劣るようになる場合があると思ってくださいね。

わしゃわしゃと、ワックスを塗りたくるの図(笑)

さて、じつは塗るワックスですが、少し問題が出てきます。

元々塗られていたワックスの商品名がわかっているのであれば、同じワックスを塗ってください。

塗布→乾燥→塗布…をくりかえしていくことで、ある程度ではありますが、まわりと近い光沢感まで持っていけると思います。

問題は、、、もともと塗られていたワックスがわからない時ですよね…

ワックスを部分的にはがした場所と、そのまわりのワックスの光沢感をほぼ同じくらいに持っていくのは、かなり難しいかなぁというのが僕の本音です…

まわりのワックスの光沢に合わせて、ツヤが出るワックスを塗ったり、ツヤが控えめのワックスを塗ってみたり…

どうしても、光沢差が出てしまいますね…

部分剥離をやる前に、ワックスの光沢差が出るのを了解の上、施工されるといいかと思います。

…全面的にワックスをはがしてしまうと、光沢差の問題は出てこないのですが…こちらもなかなか大変な作業ですしね…

最後に…

今回は、最難関な部分剥離について書いてみました。

書いてはみたものの、部分的にはがれたワックスを直すというのは、かなり難しい作業だなぁ…と僕自身思います(;^ω^)

部屋全体のワックスをいさぎよく剥離したほうが、、、まだ楽かも…と思ってしまうこともありますが、大きな声では言えないですねぇ…(笑)

ちなみに、塗ったワックスを早く乾かすのに、扇風機を使ったりドライヤーで風を送ったりする場合があるのですが、塗った場所にじかに風を当てるのは良くありません…

ワックスは揮発しながら乾いていく特性があるので、ワックスを塗った面の上にある空気を、風を送ることによって動かしてあげる…

つまり、揮発を早めてあげる!ということらしいです。

ワックスを塗った部分にじかに風を当てると、”ツヤびけ”と言って自然に乾かすよりもツヤが出なくなったりしますので、注意してみてくださいね!

参考にはなりましたでしょうか…

どうもありがとうございました!!